Ben 15,5 miliardi di dollari. E’ quanto il gruppo Alibaba si è impegnato a versare nell’arco di cinque anni per ridurre le disparità tra città e campagne, promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese cinesi e migliorare le condizioni di lavoro nella gig economy. La somma è la più alta stanziata da un’azienda tecnologica cinese per realizzare la cosiddetta “prosperità comune” (gongtong fuyu), il nuovo mantra con cui la leadership comunista aspira a ridurre le diseguaglianze sociali. Un concetto di origine maoista rispolverato massicciamente nell’ultimo anno dal presidente Xi Jinping in concomitanza con la sconfitta della povertà assoluta e il raggiungimento della “società moderatamente prospera”.

Cosa voglia dire esattamente gongtong fuyu è ancora argomento di dibattito. Le finalità, tuttavia, sono intuibili. La “prosperità comune” – che la road map ufficiale colloca entro il 2035 – si pone a mezza strada verso il centenario della Repubblica popolare (2049), ed è funzionale alla “grande rinascita nazionale”. Traguardo raggiungibile solo ampliando la classe media a sostegno della spesa interna e della crescita demografica. Tutti sono chiamati a contribuire. Anche i giganti del tech.

Da ormai un anno il settore privato non trova pace, tra indagini antitrust e nuove norme sulla sicurezza informatica. Combattere la concentrazione delle ricchezze serve a contenere ulteriormente il potere accumulato dall’imprenditoria privata nei trent’anni di “riforma e apertura”, spesso a detrimento dei consumatori. Ne consegue una maggiore centralità dello Stato negli affari economici del Paese. Ma – almeno sulla carta – le due anime possono continuare a coesistere, purché secondo le regole di Pechino e purché nel rispetto degli obiettivi di sviluppo nazionale. Parlando di ridistribuzione del reddito, infatti, sono tre i fattori citati dal governo: l’autocorrezione del mercato in base all’efficienza; l’intervento dello Stato attraverso la tassazione, la previdenza sociale e il trasferimento secondo il principio di equità; e, infine, il supporto dei singoli individui, invitati a contribuire con donazioni volontarie e attività filantropiche. Big tech e miliardari cinesi rientrano in quest’ultima categoria.

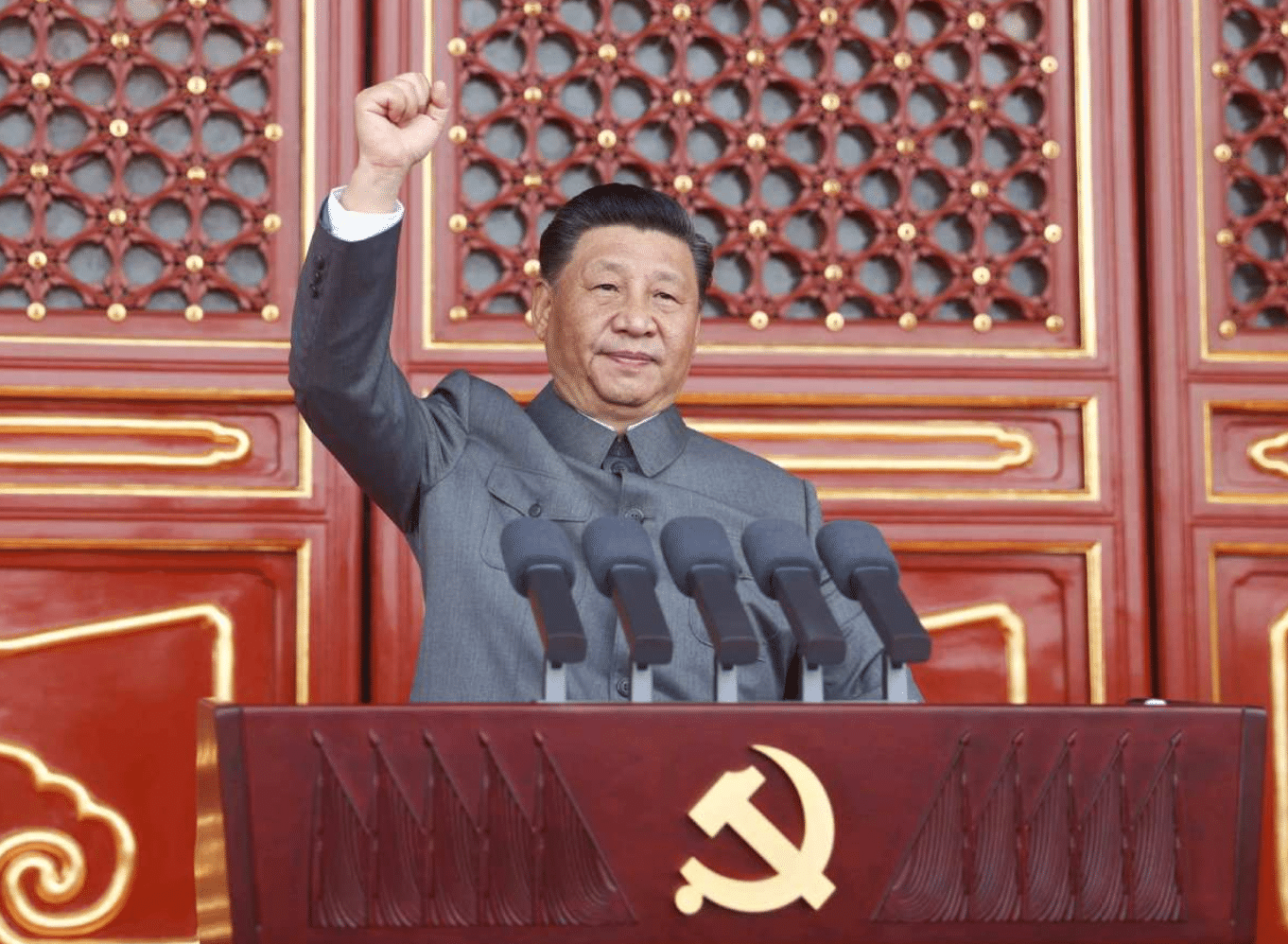

I calcoli politici contano quanto le implicazioni economiche. A due mesi dalle celebrazioni per il centenario del Pcc, la nomenklatura cinese vuole tornare all’ “aspirazione originaria”: come ricordato più volte da Xi, le priorità della classe dirigente devono essere “la felicità dei cittadini” e la “rinascita della nazione”. Non a caso un recente editoriale rilanciato dai media statali giustifica la stretta sul settore privato proprio come “un ritorno del capitale alle masse”.

Occorre scavare tra i comunicati ufficiali per riscontrare le prime avvisaglie nel 2017, quando in occasione del 19° Congresso del Partito, il presidente cinese riformulò l’espressione “contraddizioni in seno al popolo” non più per indicare – come fece Deng Xiaoping nel 1981 – il gap “tra i crescenti bisogni materiali e culturali della popolazione e l’arretratezza della nostra produzione sociale”. Bensì per rimarcare l’aspettativa dei cittadini per “una vita migliore”. Dopo quattro decadi di riforme economiche, la Cina “è riuscita a soddisfare i bisogni fondamentali di oltre un miliardo di persone e ha permesso ai cittadini di vivere una vita dignitosa”. Quello che serve ora è un upgrade qualitativo. E’ qui che entra in gioco la gongtong fuyu.

Il prossimo anno la leadership cinese si rinnoverà, ma il presidente sembra deciso a intraprendere un terzo mandato quinquennale in barba ai limiti di età e alle regole consuetudinarie del partito. Una mossa – anticipata nel 2018 con la revisione della Costituzione cinese – che non mancherà di suscitare nuove polemiche. Promettere la “prosperità comune” permette di consolidare la legittimità della leadership e del suo numero uno rispondendo alle richieste dei cittadini. Se fossimo in un sistema multipartitico, la definiremmo una campagna elettorale dai toni populisti. Ma non si tratta solo di propaganda. A rischio c’è la longevità del sistema politico cinese.

Imbrigliando il settore privato, Pechino punta a contenere le insidie del modello occidentale. La crisi attraversata dagli Stati uniti dall’inizio del governo Trump è un monito che esercita una notevole presa sulla popolazione cinese. In un articolo sul “Pensiero di Xi Jinping” l’ufficialissimo People’s Daily spiega che “i valori di ‘libertà’, ‘democrazia’ e ‘diritti umani’ propugnati dalla borghesia occidentale sono diventati sempre più uno strumento per mantenere il dominio del capitale.” Secondo il quotidiano, la borghesia occidentale ha trasformato i principi della democrazia in “valori universali”, cercando di esportarli nel resto del mondo “per raggiungere l’egemonia globale”. Il vero scopo è quello di conquistare “i cuori delle persone e le masse per infine rovesciare la leadership del Pcc e il sistema socialista cinese.” Ecco perché “se si misura lo sviluppo della Cina attraverso il sistema di valutazione capitalista occidentale, le conseguenze saranno inimmaginabili”.

Il settore privato è un importante motore dell’innovazione. Piuttosto che annientarle, Pechino spera – con successo tutt’altro che assicurato – di riuscire a inserire le big tech, cresciute con il mito della Silicon Valley, in un sistema che rispecchi di più l’agenda politica ufficiale e gli ideali del “socialismo con caratteristiche cinesi”. Ora più che mai traducibile come “capitalismo di Stato”.

Di Alessandra Colarizi

[Pubblicato su il manifesto]

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.