In politica internazionale, affermava W. Churchill, non vi sono nemici eterni, ma solo interessi eterni. Il Presidente cinese Xi Jinping ha lasciato l’Italia, ma i guai italiani, che non dipendono dalla Cina (e ancora meno dal progetto Belt and Road, BRI), sono rimasti. Disoccupazione e sottoccupazione dilagano, la povertà penetra nella classe media, i servizi sociali sono smantellati, prosegue una strisciante deindustrializzazione, il lavoro di una volta è scomparso.

Le ragioni di ciò dipendono dalla perdita di competitività (utilizziamo una moneta straniera e troppo forte, l’euro), dalle assurde politiche di austerità di marca tedesca, dalla pessima gestione dell’ultima globalizzazione (che ha coinciso con l’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dicembre 2001) e beninteso dalle nostre carenze endogene, una classe politica inadeguata, un’amministrazione obsoleta, corruzione e criminalità organizzata.

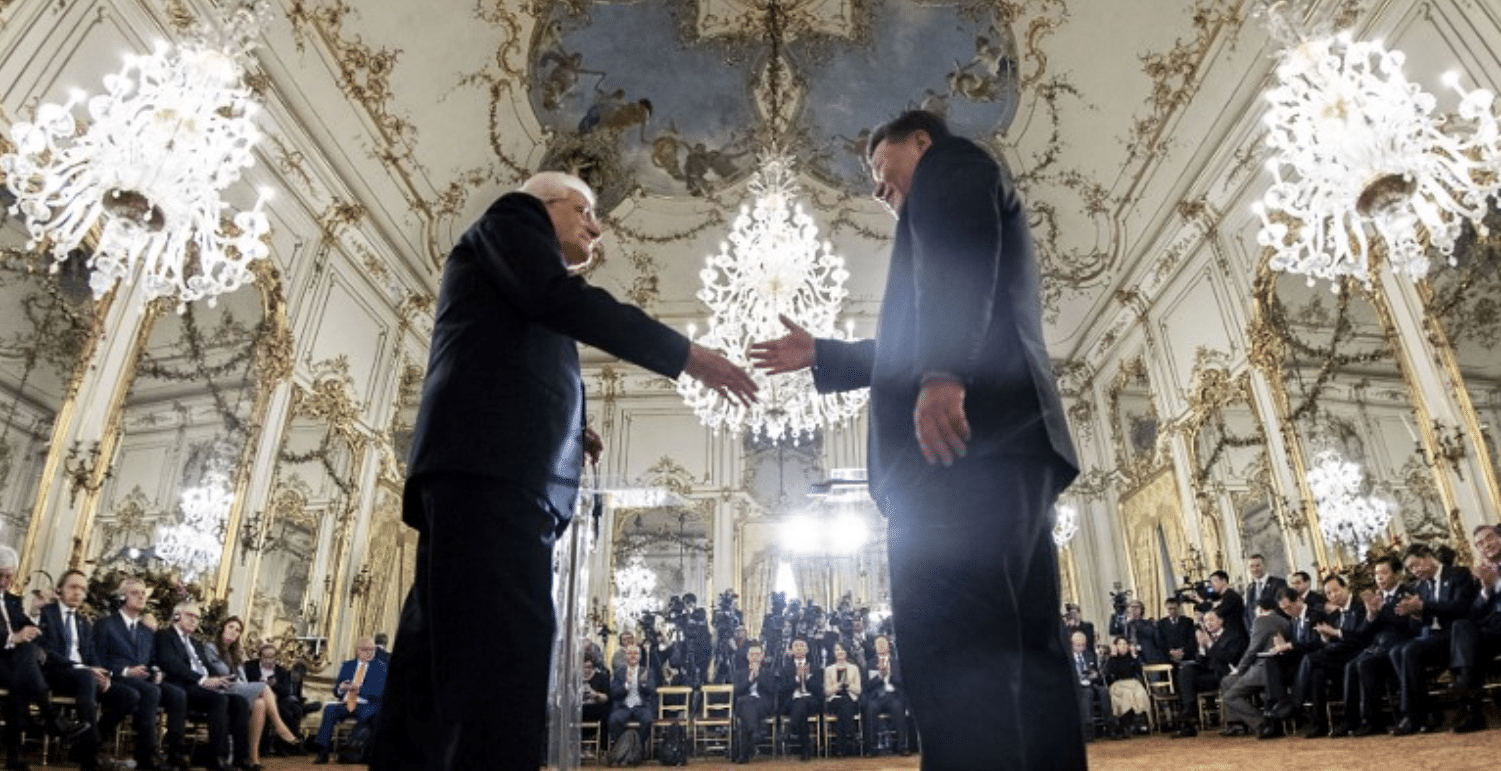

LA VISITA DI XI darà qualche frutto? Forse. Di Maio parla di 2,5 miliardi e un potenziale di 20, sui primi dobbiamo capire meglio, l’incertezza sui secondi è appesa alla capacità dell’Italia – sarebbe cosa rara – di guardare alla stella polare dei suoi legittimi interessi con coraggio ed efficienza, due sostantivi che da 40 anni la Cina cura al grado superlativo.

Se Salvini scopre che la Cina non è un paese di libero mercato, senza riflettere che i liberi mercatiesistono solo sui libri e che con quel mercato la Cina è diventata la seconda economia al mondo, Giorgetti si sorprende davanti alla spietata concorrenza cinese alle ceramiche italiane. Non c’è da preoccuparsi tuttavia, ancora qualche ora e l’Italia tornerà nel letargo dell’improvvisazione e dell’illusione della conoscenza.

Nel merito, la Via della Seta c’entra poco con la tipologia degli accordi firmati (tranne quello della Danieli in Azerbajian, che tuttavia si sarebbe verosimilmente concluso a prescindere da Belt and Road).

NULLA DI STRATEGICO POI. Quasi tutte le intese fanno parte di un dialogo fisiologico tra Italia e Cina: l’accordo sulle doppie imposizioni, i protocolli sugli agrumi e sui reperti archeologici, l’esplorazione spaziale e i gemellaggi tra città e regioni sono un contorno, messi lì dai cinesi per sedurre, quasi nulla di palpabile. Le intese tra aziende poi hanno un valore potenziale, salvo le due di Ansaldo-Energia, la quale non a caso appartiene per il 40% a Shanghai Electric. I porti di Trieste e Genova infine attireranno forse qualche milione d’investimenti cinesi, ma il grande hub nel Mediterraneo la Cina l’ha già acquisito, investendo 700 milioni ad Atene Pireo: quel treno l’Italia l’ha perso per sempre.

SE POI È VERO che gli accordi (si parlava di oltre 50) sono stati ridotti per le pressioni americane, allora c’è da chiedersi che vale essere un paese del G7 se alla fine il Grande Fratello decide per noi, mentre loro e i nostri cosiddetti partner europei fanno con la Cina tutti gli affari che vogliono, senza nemmeno firmare Memorandum d’intesa. Forse allora per creare un po’ di lavoro per la nostra gente sarebbe meglio starsene fuori.

Sia Washington che Bruxelles vogliono imporre la loro volontà a un paese che percepiscono come gregario: gli americani, che vedono la Cina come il rivale strategico, con il pretesto di una violazione della lealtà atlantica, l’Ue (dove impera il direttorio franco-tedesco), facendo appello a una mai esistita politica estera comune, tantomeno nei confronti della Cina.

È ESISTITO UN TEMPO in cui il potere degli Stati uniti si stendeva ovunque nel mondo, per la forza economica, militare, il soft power e la capacità di proteggere beni pubblici internazionali. Oggi la scena è mutata. La potenza militare, un tempo principale strumento egemonico, non è più sufficiente a contenere la vitalità dei nuovi arrivati. L’impero americano, inquieto, combatte una battaglia di retroguardia, non solo contro la Cina, mentre in sala d’attesa tante nazioni aspettano di godere anch’esse, come l’Occidente, dei generosi frutti della modernità.

L’élite finanziaria anglosassone, con le sue propaggini nordeuropee, non riesce più a garantire nemmeno ai paesi amici il benessere del passato: le classi medie scompaiono, si diffondono povertà e disoccupazione e un cupo solipsismo prende il posto delle pur malferme ideologie di un tempo, mentre i paesi in perenne via di sviluppo denunciano la falsa promessa del Washington Consensusdi poter uscire un giorno dalla morsa del sottosviluppo, in cambio di sottomissione politica ed economica.

DISILLUSI dalle promesse tradite, questi paesi volgono ora lo sguardo verso il modello cinese, che in appena 40 anni ha traghettato una nazione di 1,4 miliardi di individui dal medioevo alla post-modernità. Il paradigma sino-popolare – centrato su sovranità nazionale, controllo politico, un governo forte in economia, tutela dei beni pubblici e dei settori strategici (con qualche spazio vigilato alla proprietà privata) – ha il fascino autentico di chi mantiene le promesse. Per ora il muscolo cardiaco della finanza mondiale si trova ancora in Occidente, ma esso è insidiato da dinamiche che spostano ogni giorno di più verso Oriente il baricentro del pianeta. La scala gerarchica nel mondo è messa in discussione e a dimostrazione di questa timida ma tangibile evidenza, persino questo governo ha trovato il coraggio, firmando il Memorandum con la Cina, di arginare le pressioni del Grande Fratello.

È SU QUESTO SFONDO che si spiega il successo della Belt and Road, un progetto con cui Pechino intende accorciare le distanze tra i paesi del continente euroasiatico attraverso connessioni materiali e immateriali, ma soprattutto accrescere la sua presenza sull’arena mondiale e cambiare alla radice, seppure gradualmente, l’ordine (-disordine) economico internazionale.

L’Europa tedesca poi esce dal letargo anti-unitario solo perché irritata da un governo euroscettico e preoccupata dalla (potenziale) concorrenza italiana sui porti, alla faccia di un’inesistente solidarietà europea, mentre altri paesi Ue hanno commercio e investimenti con la Cina assai più dell’Italia.

IL PRIMO PARTNER CINESE in Europa è la Germania: nel 2017, 180 miliardi di euro di commercio bilaterale, la metà di tutta l’Unione europea, seguita dall’Olanda con 96 miliardi, dal Regno Unito con 77, dalla Francia con 50, mentre quello Cina-Italia è di soli 43-44 miliardi. La Gran Bretagna è il primo paese per investimenti cinesi, con oltre 230 acquisizioni, seguita da Germania, Francia e solo quarta l’Italia. Imprese cinesi possiedono lo scalo ferroviario di Duisburg in Germania, l’aeroporto di Francoforte, hanno partecipazione in grandi aziende come Mercedes, acquistato la Kuka che costruisce robot. Inoltre, la Commissione ignora da anni un disavanzo Ue-Cina di oltre 175 miliardi (solo quello italiano supera i 20 miliardi) e la ragione è banale: le politiche Ue verso la Cina sono pilotate dalla Germania, unico paese Ue (a parte le irrilevanti Irlanda e Finlandia) a godere di un avanzo commerciale nei riguardi di Pechino (oltre 18,5 miliardi) e che non ha alcun interesse a sollevare il dossier con il governo cinese.

SULLE INDUSTRIE DEL FUTURO, infine, invece di combattere una battaglia interdittiva destinata alla sconfitta, sarebbe interesse dell’Unione far nascere un campione continentale che sia espressione di un’industria integrata che distribuisse dividendi economici, industriali e politici a tutte le nazioni Ue, in un settore strategico per il nostro futuro, per non dipendere né dai cinesi né dagli americani. Di tutto ciò, tuttavia, non si vede l’ombra in un’Europa dominata dal nazionalismo, questo sì sovranista, del direttorio franco-tedesco che invece di creare crescita e lavoro persegue il predominio politico ed economico a danno delle nazioni gregarie, Italia inclusa.

Di Alberto Bradanini*

*Presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea, già Ambasciatore d’Italia a Pechino (2013-2015)

[Pubblicato su il manifesto]